公開日:2025-02-14

こんにちは、システム開発グループの大澤です。

アールスリーではお客様から様々なシステム開発のご相談をいただいています。以前は比較的小規模な案件のお話が多かったのですが、最近では『社内のメイン業務をkintoneで管理したい』『現在使っている基幹システムをkintoneでリプレースしたい』というような大規模なご相談をいただくことが増えています。

そこで今回は、これまでの開発経験を踏まえて、「基幹システムをkintoneで作ることのメリットと注意点」について書いてみたいと思います。

kintoneは基幹システムに向いている?

kintoneは基幹システムを作るのに向いているサービスというわけではありません。お客様からの「kintoneで基幹システムのようなものも作れますか?」とのご質問には、「要件によってはできることもあります」とお答えしています。

サイボウズさんや連携サービスベンダー各社は、基幹システムの周辺業務を補完するためのツールとしてのkintoneの活用を推奨していると思います。基本的には私もその使い方が良いと思っています。

業務に特化したパッケージ製品やSaaSのような機能や使い勝手の良さをkintoneで実現することは難しいです。また、使い勝手を求めてカスタマイズを重ねるほどkintoneの利点である変更の容易さを損なうことになります。そのため業務にフィットしそうなパッケージやSaaSがあるならばまずはそちらを使うことを考えることをオススメしています。

kintoneを基幹システムの候補として検討するのは「既存のパッケージやSaaSが業務に合わない場合」かつ「そこまで豊富な機能を必要としない場合」だけだと考えています。

kintoneで基幹システムを作るメリット

もしkintone自体を基幹システムとして利用できるなら、以下のようなメリットがあります。

必要な機能を、必要なタイミングで追加できる

kintoneでは業務に合わせてアプリを柔軟に追加・変更できます。

例えば新しい業務プロセスが生まれた際、追加のアプリを作成し、既存の顧客データや販売案件データと連携させることが可能です。この拡張性の高さは従来の基幹システムにはない大きな強みです。

弊社のgusuku Customineを活用すれば、プログラミングの知識がなくてもアプリのカスタマイズが可能です。社内にエンジニアがいなくても新しい業務に合わせたアプリを作成できます。

データ連携が不要

全てのデータがkintoneにあるため、新しいアプリを作成してもルックアップ機能で簡単にデータを参照することができます。他システムとのデータ連携について考える必要はありません。

コストが抑えられる

すでに社内でkintoneを利用している場合、アプリを追加してもであれば追加のライセンス費用は必要ありません。システムの運用が始まった後の業務変化に低コスト(場合によっては追加費用なし)で対応することができます。

kintoneで基幹システムを作る際の考え方

kintoneらしい(作りやすい・維持しやすい)姿にする

kintoneでシステム開発する際にはいろいろと注意しないといけないポイントがありますが、ここではそのうちの3つを挙げたいと思います。

アプリ間のデータ連携をできるだけ減らす

kintoneではアプリ間のデータ連携はできるだけ減らすことが望ましいです。

kintoneは高負荷等の要因によってデータ登録が失敗することがあります。データ登録量が多い業務だとデータ登録の失敗が発生する可能性も高くなります。

例えば

- アプリAを更新→その結果をアプリBにも反映する

という処理を入れた場合、アプリBへの反映処理が失敗するとアプリAとアプリBの間でデータの不整合が発生することになります(しかも管理者側からは不整合の発生に気づきにくい)。

こういった問題を減らすためにはアプリ自体をできるだけまとめて、データ連携の量を減らすことが大事になります。

カスタマイズをしすぎない

kintoneの画面構成は

- 一覧画面

- 詳細画面

- 登録・編集画面

という形になっています。

現行のシステムは一覧画面で行を選択して直接編集できるかもしれません。テーブルは多段になっていて、スクロールせずにたくさんの情報が表示できるかもしれません。画面上にたくさんの検索条件が表示されていて、いろんな切り口で検索ができるようになっているかもしれません。

kintoneはJavaScriptでカスタマイズができるので、頑張れば似たような画面を用意することはできるかもしれません。しかしそれをやってしまうとkintoneの良さである「変更の容易さ」を失ってしまいます。

本当に大事なポイントにだけはそういったカスタマイズを入れるとしても、基本的にはkintoneの基本機能 + gusuku Customine + プラグインでできる程度のカスタマイズに留めておくべきです。

リアルタイムでの一括集計処理は行わない

基幹システムには対象期間のデータ更新をブロックし、期間中の請求・支払金額等を集計する締め処理というものがあります。

そもそもkintoneの場合、売上・仕入データを集計して請求・支払アプリに登録するというのはkintoneの集計機能ではできないので、集計処理ができる連携サービスを使うか、集計用の連携プログラムを開発する必要があります。

kintoneは大量データの読み出しや登録処理は速くないので、この集計処理を一括で行う場合はそれなりに時間がかかる可能性が高いです。締め・締め解除は金額差異の修正のためにやり直すことが多いので、多くの待ち時間が発生してしまいます。請求・支払金額の計算は売上・仕入が確定する毎に行うなどして、一括での集計処理は避けた方が良いと考えています。

また、システムによっては締め処理時に売掛金残高、買掛金残高等の計算も行うものもあります。kintoneでこのあたりの処理を行うのは難しいので、後続の会計システムに任せるか、Excel等のツールで別途管理することを考えた方が良いと思います。

導入のために大事なこと

kintoneで基幹システムを開発するにあたっては、機能的なお話だけでなく導入のための環境整備が非常に重要になります。

kintoneというのは色々な制約があるサービスですので、ほとんどの場合現行の業務をそのままkintone化することはできません。業務が変わるとそれに関わる人達の仕事内容が変わるので、システムを使用する現場の方からは変化に対する拒否反応が出ることが考えられます。

特に現在が高機能なパッケージ製品を使っている場合は、細かい使い勝手はkintone化によってかなり落ちることになります。ある業務・操作・処理が以前よりずっと時間がかかるようになってしまった、というようなことはよく発生します。

そういったkintone化に対する反応についてもあらかじめ想定して、体制を変更したり現場へのkintone化に対する理解を進めたりといった準備が必要になってきます。

このあたりは以下の記事に詳しいのでぜひご覧ください。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は基幹システムをkintoneで作ることのメリットや実現するにあたって大事なことについて書いてみました。

ぜひご参考にしてください!

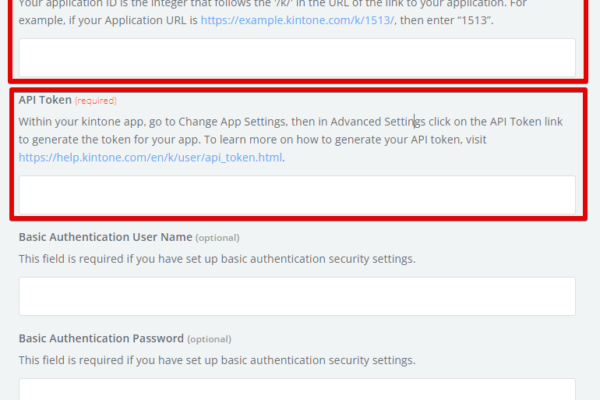

キミノマホロ for kintone

アールスリーでは業務改善・システム開発を行うサービスを「キミノマホロ for kintone」として提供しています。

「キミノマホロ for kintone」は業務改善のプロセスをイロハで3つのフェーズに分け、フェーズごとに作業をメニュー化しています。

【イ】業務改善の始まり:業務改善の方向性を決める

【ロ】業務改善に必要なkintoneアプリ作成:業務改善を実現するための仕組み(kintoneアプリ)を作る

【ハ】業務改善の実行サポート:業務改善を進める

システム開発グループではkintoneに関するお悩み相談をお受けする「キントーンよろず相談会」を随時開催しています。kintoneのシステム開発でお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひお申し込みください!

必要なものを、必要なだけ。

業務改善の新しいカタチ。

kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス

kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス

投稿者プロフィール

- システム開発グループ マネージャー

最新の投稿

kintone2025年4月18日kintone × CTIで電話業務をもっと効率的に!連携パターンと導入のポイントのご紹介

kintone2025年4月18日kintone × CTIで電話業務をもっと効率的に!連携パターンと導入のポイントのご紹介 kintone2025年3月14日kintone の内製化を支援!業務改善アシストの活用方法

kintone2025年3月14日kintone の内製化を支援!業務改善アシストの活用方法 kintone2025年2月14日kintoneで基幹システムは作れるのか?

kintone2025年2月14日kintoneで基幹システムは作れるのか? kintone2025年1月17日kintone導入相談の前に考えるべきポイント

kintone2025年1月17日kintone導入相談の前に考えるべきポイント