公開日:2025-02-13

はじめまして。あまり表舞台には登場しませんが、SIグループ統括をさせて頂いている林と申します。

SI=System Integration=システム開発 という領域でやってきて、いつのまにか25年にもなるんですね。私はバリバリ技術者というわけではないですが、それでも多くの開発プロジェクトで営業~提案~開発~保守まで関わりつつ、システム開発の現場の変遷も見てきました。その中で、面白いなと感じることもありますので、そういった話題をテーマにできればと思っています。

今回は、世間でいう「伴走」サービスに関して感じてること、そしてそれに関連して弊社の業務改善・システム開発サービス「キミノマホロ」ではどう位置づけているか?をお話したいと思います。

1.伴走サービスの登場

2022年頃からでしょうか、「伴走」という言葉が突然流行り出してきました。

「二人三脚で」とか「寄り添いながら」とか、ふんわりイメージできることはあって、いずれにせよ良いイメージが浮かんできますよね。しかし、こと、システム開発というテーマに立った時、

・どういったサービスを表すのか?

・ベンダ側としてどこまでしてくれるのか?顧客側との役割分担は?

・成果物の定義は?リスクは無いのか?

・従来のシステム開発と何が違うのか?

など、いろいろな疑問を持ってしまう方もいることでしょう。

特に、「従来のシステム開発と何が違うのか?」と問われた際に明確に答えを言える人はどのくらいいるでしょうか?

従来のシステム開発においても、顧客とベンダとお互いの歩み寄りながらプロジェクトを進行させるという意味では、「二人三脚」でもあり「寄り添いながら」でもあって、何が違うのか分からないと言えます。

ただ、ニュースになるようなトラブルもそれなりに多い業界のため、「寄り添い」などの安心感を顧客は求めており、その結果としてこの「伴走」という言葉に飛びついてしまった、という背景はあるのかもな、と想像はします。

とはいえ、実際に、最近のWeb検索でヒットする「伴走サービス」として書かれている内容を見ても、

・それ、従来のシステム開発と何が違うの?

・どこが顧客にとってメリットなの?

・それで本当に導入できるの?

と言いたくなるものもたくさん見かけました。

一つ傾向としてあったかなと思うのは、すごく安かったり、請求が月額制だったりする点でしたが、それよりも特に感じたのは「サービスの定義が曖昧だな・・・」ということでした。これでは全然安心感は生まれません。

流行り言葉に乗っかるベンダーというのはIT業界あるあるで、昔から少しうんざりするくらいには多い印象です。これと同様、「伴走」という新しい流行り言葉に乗っかり、わざと定義を曖昧にしつつベンダ側がリスク最小で受注しよう、とか。そんなことを考えている会社さんもあったのではないかなーと個人的には眺めたりしていました。

システム開発って、昔から「どこまでやってくれるのかよく分からない」「どんどん費用がかかっていく」などと、曖昧の権化みたいなところが特徴としてあり、それが顧客企業を苦しめていた(と私は思っている)のですが、それがさらに助長されたような感覚にすらなっていました。

弊社としては、そういった他ベンダさんの曖昧な表現や動きが、顧客企業にとって良いものではないと察知し、2024年から新しいブランディングとして「キミノマホロ」という名称でシステム開発サービスを打ち出すに至ったのですが、それはまた別の機会のお話しとしましょう。

2.伴走サービスを求める顧客のニーズ

一方、顧客からの問合せにも「伴走サービスを求めています」「伴走サービスをして頂くならば幾らになりますか?」といった言葉が入ってくることが多くなりました。

この時の定義も顧客それぞれでいろんなケースがありました。

・全部丸投げでお願いしたい。

・業務整理から手伝って欲しい。

・プログラミングも出来るように教えて欲しい。

・既存システムの維持メンテをしてほしい。

・社内の旗振り役を担って欲しい。

・アドバイスだけしてほしい。

・とにかく安く巧くやってほしい。

皆さん、いろいろなニーズがあって良いと思うのですが、これだけ違う内容なのに全て「伴走サービス」というワードで表現されてしまうことに怖ろしさすら感じるほどですね(笑)。

逆にいえば、そのくらい顧客たちのハートを掴んだワードだったということで、非常に面白い現象だと思って見ています。

しかも、様々なベンダさん達の伴走サービス紹介を見聞きしているその顧客たちは、

伴走サービス=安いんでしょ?

という印象まで持った状態でお問合せをして来られることも多く、様々なそれらのギャップをリセットさせて頂くところから始まるのが、非常に心苦しかったりすることもあります。

とはいえ、弊社の キミノマホロ は「正直」に伝えることも売りの一つなので、そこはしっかりと説明させていただくことになります。

3.弊社R3にとっての伴走サービスの定義とは

さて、こういった世間の現状をベースにしたとき、弊社R3が解釈する「伴走サービス」の定義って何かな?と考えてみました。

結論からいいますと、「伴走」という言葉は曖昧すぎるので使っていません。

(まわりに合わせて使わざるを得ないケースもたまにあるのですが)

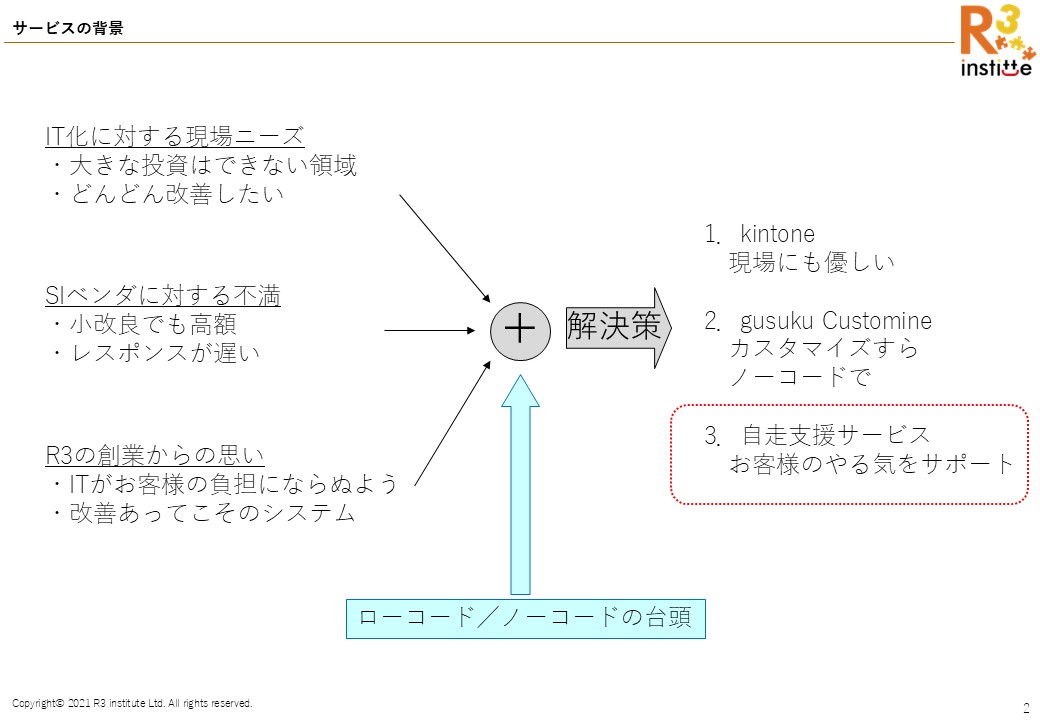

一方、kintoneを使ったシステム開発サービスに特化して考えるならば、一番「伴走」と似ているなと思っているのは、「自走支援サービス」もしくは「内製支援サービス」として定義されると思っています。

我々が自走支援や内製支援を推している理由としては、

kintoneの特徴であるノーコード/ローコードの良さをどう享受するか?

↓

それを最も顕著に享受できるのは、顧客が自走(内製)する時である

↓

これがシステム開発領域の改善につながる(昔からの課題)

↓

ひいては日本企業を良くする

という一つの道筋が出来上がるからであって、

この流れを疎外しないように、ということで弊社からはkintoneのノーコードカスタマイズツールである gusuku Customine(グスクカスタマイン) をサービス提供しています。また、弊社のシステム開発サービスでもプロの手が必要だと思うポイント以外では出しゃばらず、なるべく内製化にもっていけるような支援や雰囲気づくりをしています。

この「伴走」というワードが出てきて、逆に気づいたのですが、弊社がkintoneを使ったシステム開発を行い始めた当初から、この「自走支援/内製支援」を意識して取り組んできたんだなぁ、と改めて感じました。

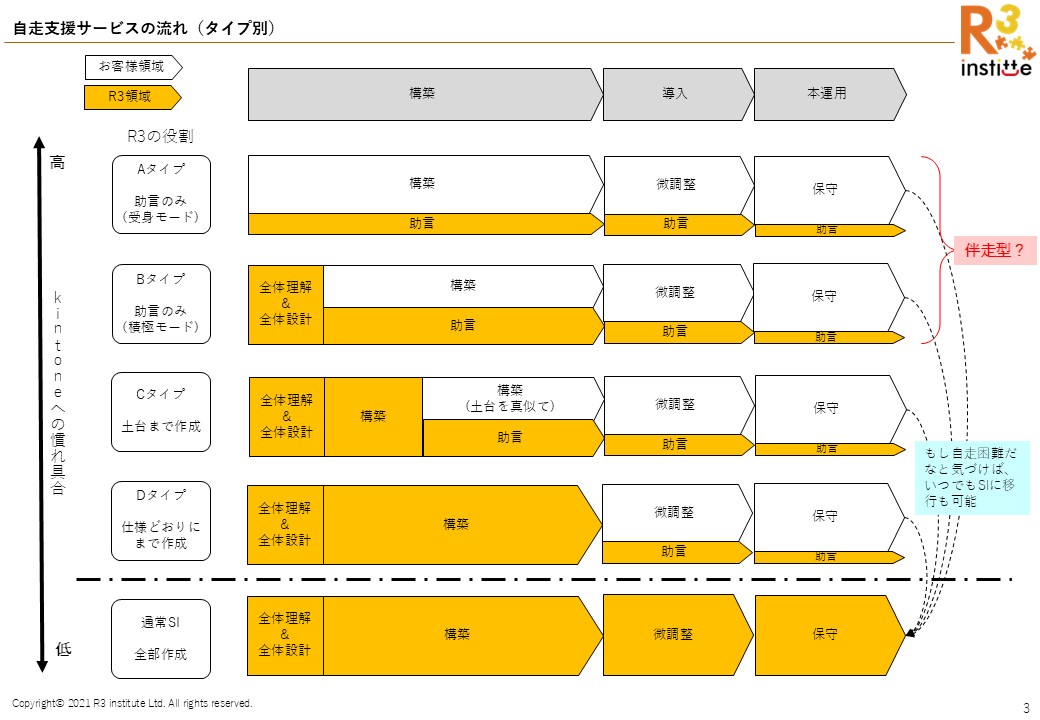

以下の資料は、私が2021年にまとめた顧客提案資料から引っ張ってきたページなのですが、自走支援サービスの類型として4タイプを定義しています。

ざっくり言うと、顧客の代わりとして「どのフェーズで」「どれだけの負担具合で」ベンダが関わるか?によってA~Dにタイプ分けしたものです。

これらはやったことがない机上の空論で考えたサービスではなく、実際に過去に行ってきたプロジェクトの経験値を整理しただけのものなので、非常に現実に即したタイプ分けになっています。

さて、皆さんはどのタイプのニーズをお持ちですか?

どのタイプがフィットするとお考えになるでしょうか?

これを見て頂きながら議論すれば、もう少し「伴走してほしい」内容を具体的なイメージとともに擦り合わせることが出来るのではないでしょうか?

4.弊社のシステム開発サービスにおけるスタンス

弊社で仕事をお引き受けする際には、以下のどちらかに収束させます。

- 営業段階で曖昧な点をクリアしておく

- 曖昧であることをご理解いただき、後工程でのブレを許容いただく

特に、現状の課題、目的、優先度、価値観、内製するか否か、なぜkintoneを選ぶかなど、大きな方向性について擦り合わせをさせて頂き、そこに矛盾が生じているときは遠慮なく議論を投げかけています。

曖昧な状態のままお引き受けしたプロジェクトは、進むにつれて、その曖昧さが原因で問題が噴出しはじめ、ひいては失敗プロジェクトを生み出してしまう、ということを経験してきているからです。

そういうスタンスを体現化したのが2024年から始めた キミノマホロ という位置づけということになります。

こういうベンダを面倒な会社だな、と思われる顧客企業さんもあろうかと思います。

一方、それを有難いと思っていただける顧客企業さんもいると信じています。

今のところ、我々は後者の顧客に貢献したいなと思っています。

投稿者プロフィール

- SI統括とスパイスカレーと健康オタク

最新の投稿

kintone2025年2月13日kintoneの伴走サービスって何が今までと違うのか

kintone2025年2月13日kintoneの伴走サービスって何が今までと違うのか